En la actualidad, los avances epidemiológicos y demográficos son el resultado de una serie de eventos de gran magnitud que se vivieron en México y en el mundo; la forma de hacerles frente permitió desarrollar lo que hoy en día conocemos como vigilancia epidemiológica. Gracias a esto, ahora es posible controlar determinadas enfermedades.

A lo largo de la historia, se han registrado infecciones mortíferas; sin embargo, la sobrepoblación en las urbes, las guerras y el desarrollo de los medios de transporte han facilitado la dispersión de plagas en proporciones pandémicas. A continuación, se presentan algunas de las más devastadoras:

Fedotov, P. (2016). Fedotov cholera [imagen]. Tomada de https://bit.ly/2DUQZD0

Poussin, N. (1630-1631). La peste di Azoth [pintura]. Tomada de https://bit.ly/2PQCYew

CDC/World Health Organization, Stanley, O., Foster, M. y M.P.H. (2012). Rahima Banu [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/2vKSVda

Edward, A. y "Doc" Rogers. (2014). 1918 flu in Oakland [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/1SpXHEp

Diario de Madrid. (2020). El ayuntamiento hace desde hoy pruebas diagnósticas del COVID-19 a los servicios esenciales municipales [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/3rH2ULs

Las primeras medidas que pueden considerarse como acciones de vigilancia epidemiológica se le adjudican al brillante médico inglés John Snow, quien desarrolló sus trabajos al observar los sucesivos brotes de cólera durante el otoño de 1848 que afectaron a la ciudad de Londres. Dichos eventos lo motivaron a estudiar esta enfermedad desde un punto de vista poblacional, relacionando la incidencia de casos con el consumo de aguas contaminadas por una "materia mórbida", responsable de la diarrea aguda con la deshidratación que la caracteriza. De forma valerosa, Snow se opuso a las teorías vigentes de su época, sacrificando su prestigio. Además, fue pionero en el uso de la metodología de investigación epidemiológica moderna; por ejemplo, la implementación de encuestas y la epidemiología espacial. Con justa razón, hoy en día es considerado por la comunidad científica como el padre de la epidemiología moderna (Cerda y Valdivia, 2007, p. 331).

Podemos concluir que el concepto de vigilancia de la salud como se conoce actualmente es el producto de una larga evolución, cuyos orígenes pueden remontarse a la antigüedad. En esta unidad, se explicará brevemente cómo está conformado el sistema de vigilancia epidemiológica en México, así como sus funciones principales, sus objetivos y su importancia para el sistema de salud en la generación de información confiable y válida para la toma de decisiones.

Identificar los componentes del sistema de vigilancia epidemiológica, considerando la normatividad establecida en México, con la finalidad de reconocer su importancia en la calidad de la información de la salud para el país.

La vigilancia epidemiológica es la recopilación, análisis e interpretación sistemática y constante de datos, para utilizarlos en la planificación, ejecución y evaluación de intervenciones en salud pública dirigidas a prevenir y/o controlar los riesgos y los daños a la salud; lo anterior es la tarea fundamental de la epidemiología, y cumple una función esencial en la salud pública (Villa, Moreno y García, 2011, p. 183). El principal propósito de la vigilancia epidemiológica es interpretar el patrón de ocurrencia de las enfermedades en la población, con la finalidad de continuar con la efectividad de la investigación, control y prevención.

Para llevar a cabo este objetivo, es necesaria la vigilancia permanente de enfermedades de interés epidemiológico dentro de las fronteras geográficas, con el fin de limitar la cadena de transmisión de éstas y proteger a la población. Para entenderla mejor, es importante revisar los siguientes conceptos epidemiológicos:

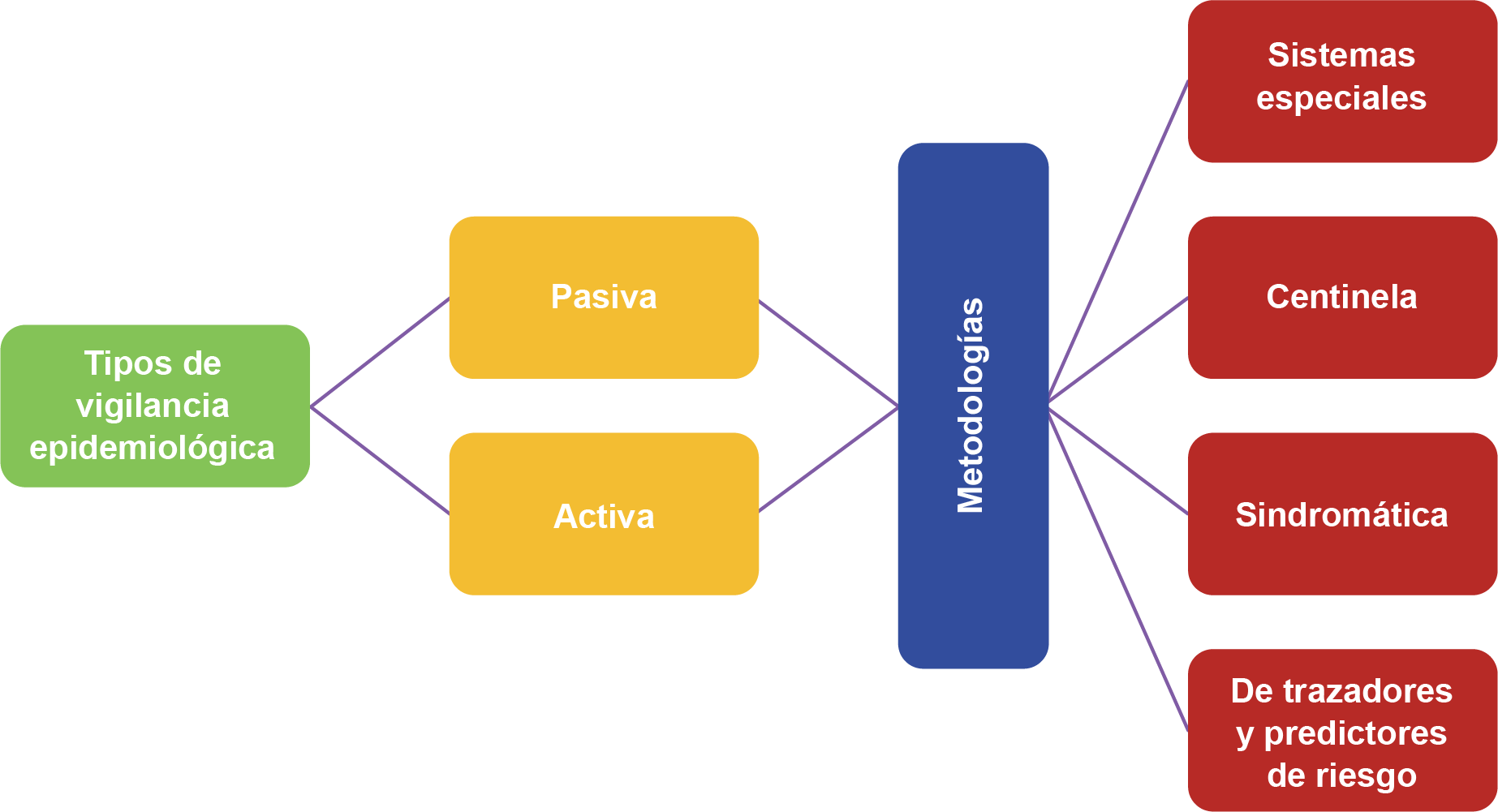

Tradicionalmente, se asumía que existían dos tipos de vigilancia epidemiológica:

Actualmente, a estos tipos de vigilancia se agregaron las siguientes metodologías:

Tipos y metodologías de la vigilancia epidemiológica

A continuación, te mostramos en qué consiste cada una de las metodologías:

Como es evidente, la vigilancia epidemiológica provee información actualizada y oportuna sobre los problemas de salud y sus condicionantes, lo que permite definir acciones de prevención y control de enfermedades.

La vigilancia epidemiológica hace uso de distintas representaciones gráficas para dar a conocer de forma rápida y veraz la información obtenida a partir de los datos que se recabaron. Una de las representaciones que más utiliza es el canal o corredor endémico, el cual explicaremos a continuación.

El canal o corredor endémico es una representación gráfica de la frecuencia de la enfermedad a través del tiempo, y describe la experiencia de varios años (es decir, es una representación de la incidencia actual de un fenómeno de salud sobre la incidencia existente en años anteriores); además, permite identificar situaciones epidémicas, marcando áreas de alarma o brote, las cuales se describen a continuación (Villa et ál., 2011, p. 200):

Bortman, M. (S. f). Elaboración de corredores o canales endémicos mediante planillas de cálculo [esquema]. Tomado de https://bit.ly/304UJvo

El canal endémico es una de las representaciones gráficas más utilizadas para la vigilancia de padecimientos transmisibles y no transmisibles, debido a la facilidad en su construcción e interpretación. Es muy importante que, desde que algún padecimiento empieza a trazar un alza hacia la zona de alerta, el personal de salud comience a enfatizar las estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, e, incluso, diseñar nuevas estrategias que ayuden a delimitar y evitar el aumento del fenómeno de salud en cuestión.

LLa vigilancia epidemiológica es un prerrequisito para los programas de prevención y control de enfermedades; por lo tanto, abarca una serie de actividades necesarias para proporcionar la información requerida en el momento y lugar en que se necesiten.

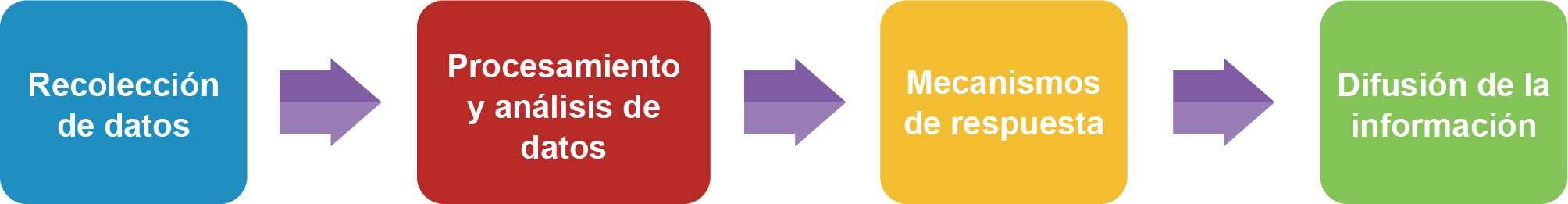

Todos los niveles del sistema de salud tienen la responsabilidad y la competencia de realizar las actividades de vigilancia epidemiológica. Dichas acciones comprenden:

Acciones principales de la vigilancia epidemiológica

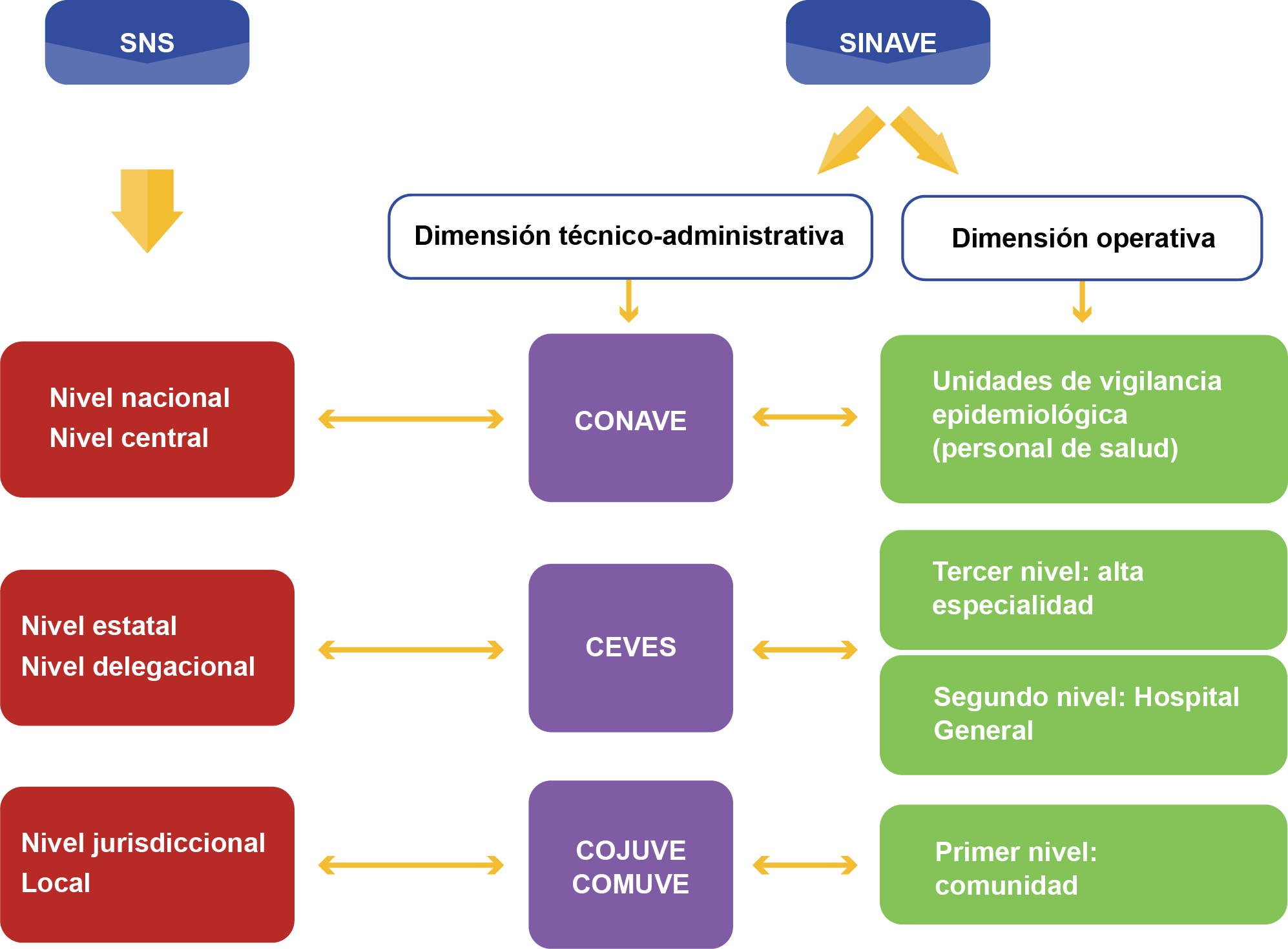

En México, las acciones de vigilancia epidemiológica se apoyan en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) para llevar a cabo de manera oportuna y uniforme la vigilancia del país.

Al hablar de un sistema de vigilancia epidemiológica, nos referimos al conjunto de procesos y actividades definidas, reguladas y organizadas por un país, con el objetivo de obtener información oportuna y de calidad acerca del estado de salud de la población para la toma de decisiones (Villa et ál., 2011, p. 188).

En México, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) es aquel que integra la información de las entidades federativas y de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de que exista un sistema homogéneo de información para todas las dependencias del sector salud. De este modo, es posible realizar estudios especiales de investigación, encuestas epidemiológicas, encuestas centinelas, vigilancia epidemiológica activa y todas aquellas actividades que sean necesarias; así como contar con elementos de apoyo en aquellas situaciones donde sea necesario implementar estrategias adicionales al subsistema de información.

La Secretaría de Salud es el órgano normativo y rector del SINAVE, y, a través de la Dirección General de Epidemiología, funge como el recopilador de toda la información generada en el sector salud (Villa et ál., 2011, p. 188).

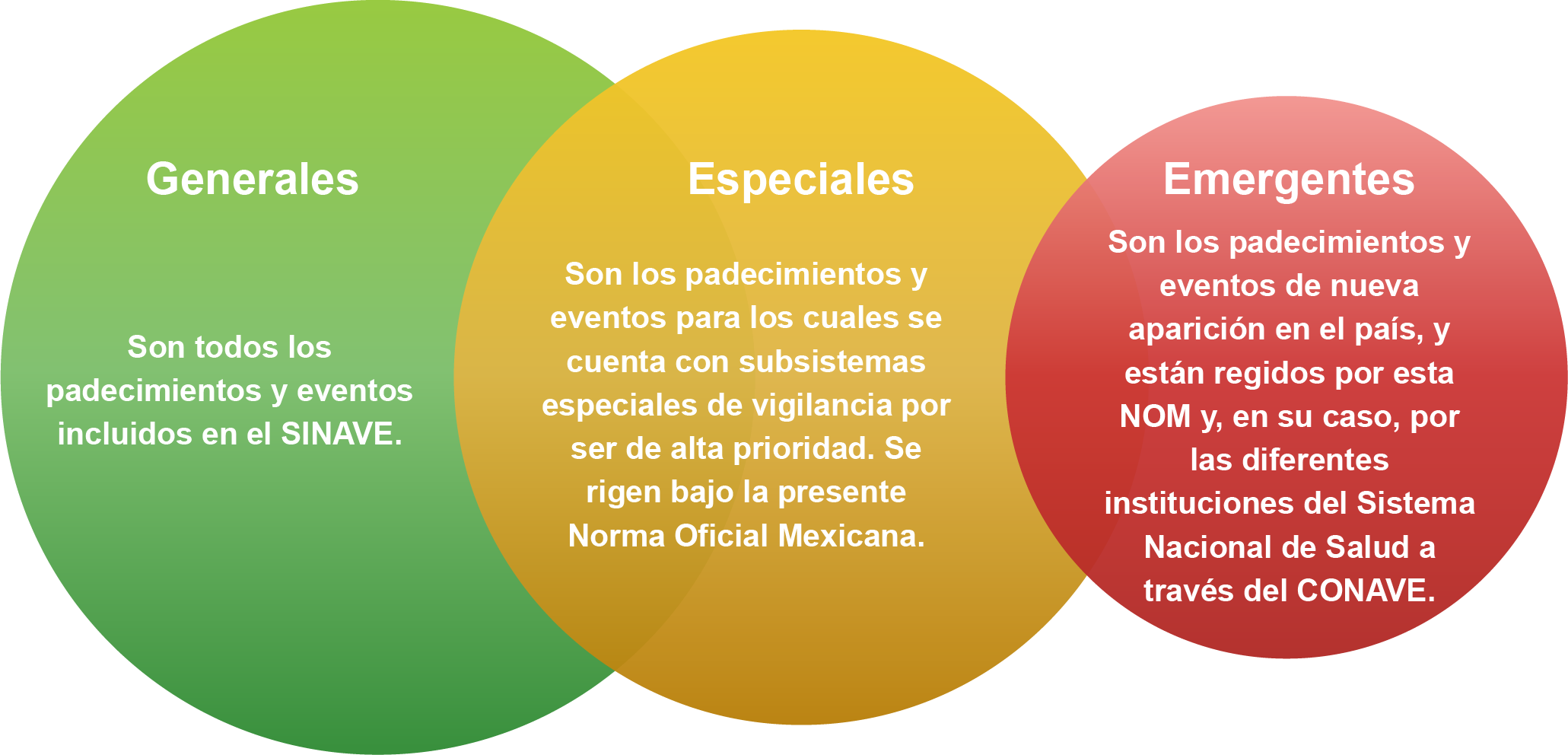

De acuerdo con la situación epidemiológica local, regional y nacional, se establecerán subsistemas especiales de vigilancia epidemiológica para padecimientos, eventos o emergencias, los cuales deben cumplir con lo especificado en los lineamientos emitidos por la Norma Oficial Mexicana de Vigilancia Epidemiológica (Nom-017-SSA2-2012) (Secretaría de Salud, 2012).

Subsistemas del SINAVE

Para la correcta operación de la vigilancia epidemiológica, el SINAVE cuenta con los siguientes subsistemas:

Elaboración propia, con base en la Secretaría de Salud. (2012). Sistemas del SINAVE [cuadro sinóptico].

De manera operativa, el SINAVE clasifica los padecimientos o eventos de vigilancia según su magnitud y trascendencia, de la siguiente forma:

Elaboración propia, con base en la Secretaría de Salud. (2012). Clasificación de los eventos en el SINAVE[esquema].

A partir de esta clasificación, toda información generada debe tener un seguimiento, manejo específico y notificaciones a las autoridades correspondientes; por tales razones, es importante la clasificación según el caso.

Tipos de casos

Un caso se refiere a un individuo en quien se sospecha, presume o confirma que padece una enfermedad o evento de interés epidemiológico (NOM-017-SSA2-2012, 2013).

Para efectos del SINAVE, el estudio de los padecimientos o eventos objeto de vigilancia se divide en:

Es aquel que se confirma por uno o más métodos de laboratorio utilizados como criterios diagnósticos (González y Cecchini, s. f).

Enfermo en quien se establece un diagnóstico por primera vez (NOM-017-SSA2-2012, 2013).

Persona que presenta signos o síntomas sugerentes de la enfermedad bajo vigilancia (NOM-017-SSA2-2012, 2013).

Es aquel en donde el cuadro clínico que presenta el paciente generalmente es compatible con la descripción de la enfermedad en la literatura (NOM-017-SSA2-2012, 2013).

El proceso que se debe seguir depende del tipo de caso que se detecte; es decir, no tiene el mismo impacto y trascendencia notificar un caso sospechoso de sarampión (esta enfermedad se encuentra mundialmente en fase de eliminación según la Organización Panamericana de la Salud, pero actualmente, por los diversos problemas sociales, culturales y climáticos, se han dado casos a nivel mundial), en comparación con la notificación de un paciente con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2. Dicho esto, te explicaremos los tipos de notificaciones que se estipulan en la Norma Oficial Mexicana de Vigilancia Epidemiológica.

Según la trascendencia e importancia de los fenómenos de salud sujetos a vigilancia, la periodicidad para su notificación entra en alguna de las siguientes categorías (Secretaría de Salud, 2012):

La difusión periódica de la información, que resulta del análisis e interpretación de los datos recolectados y de las medidas de control tomadas, constituye una de las etapas cruciales de la vigilancia.

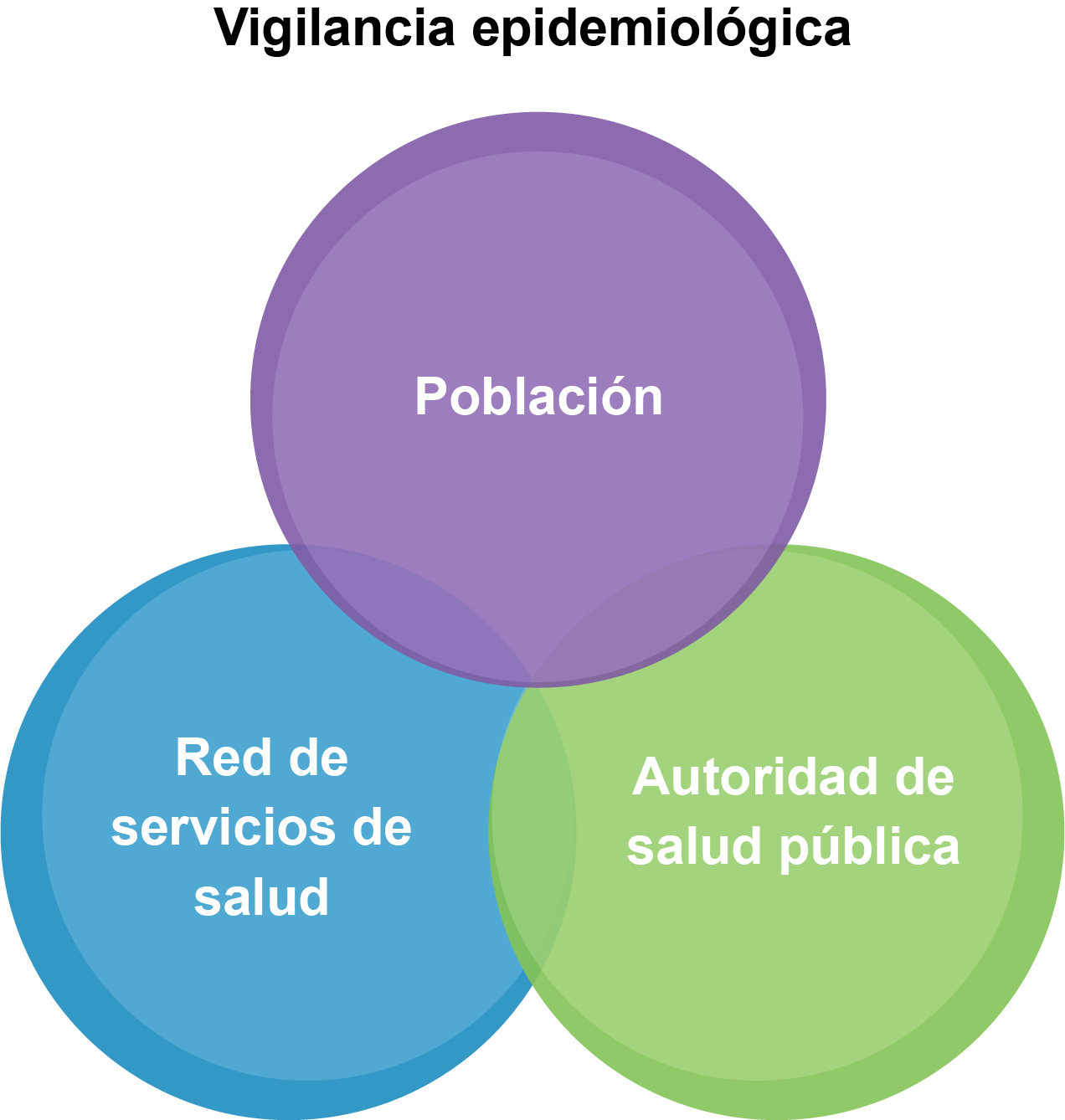

Es así como el contexto en el que funciona un sistema de vigilancia, en términos prácticos, está formado por tres ámbitos: la población, la red de servicios de atención de salud y la autoridad de salud pública. El proceso de comunicación de la información se inicia en la población donde ocurre la enfermedad, y termina en la población donde se ejecutan las medidas de control de ésta.

Composición del sistema de vigilancia epidemiológica

Los datos de la vigilancia tienen una jerarquía de flujo; ellos fluyen desde el nivel más periférico, que es donde se generan (médico, personal de enfermería, personal auxiliar, servicio de urgencias, laboratorios y comunidad), hacia el nivel regional. Una vez consolidados, se remiten al nivel nacional. Cada nivel debe generar informes periódicos con los datos de vigilancia dirigidos al nivel anterior y a las organizaciones, instituciones, autoridades políticas y ciudadanas de su ámbito, al igual que a la población general. Este proceso de retorno de información constituye la retroalimentación del sistema de vigilancia.

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE): Unifica y homologa criterios, procedimientos y contenidos de la vigilancia epidemiológica del país. Lo integran el IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, PEMEX, entre otras, como se puede ver en el siguiente esquema.

Jerarquía de flujo de los datos de la vigilancia epidemiológica

A continuación, te mostraremos cada uno de los niveles de vigilancia:

Para cumplir con ello, el sistema de vigilancia debe ser realista, oportuno y contar con una infraestructura como la que mencionamos anteriormente. La práctica de la salud pública en el nivel local no depende solamente de la eficiencia de los sistemas de vigilancia, sino también de la ejecución de actividades de investigación epidemiológica y la coordinación con los programas de control. Las normas nacionales de vigilancia y control de enfermedades prioritarias deben servir de guía para el funcionamiento entre los sistemas de vigilancia, los programas de control y la población en general.

A su vez, la vigilancia epidemiológica se encuentra regulada por un Reglamento Sanitario Internacional. A continuación, se explicará a detalle.

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 2005 es un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante para todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuales son 196 países.

Las disposiciones de este reglamento dirigen y rigen determinadas actividades de la OMS y los Estados Miembros, encaminadas a proteger a la comunidad mundial de los riesgos y las emergencias de salud pública que traspasen las fronteras internacionales, y evitando, al mismo tiempo, las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales.

Estas actividades se llevan a cabo de manera compatible con otras normas; en nuestro país, se encuentra en la Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica (NOM-017-SSA2-1994), la cual hemos explicado a lo largo de este tema.

Este reglamento se debe aplicar respetando los derechos humanos y las libertades de las personas; los Estados Miembros tienen la responsabilidad de seguir todas sus reglas y recomendaciones y, en dado caso, adaptar las normas de cada país para hacer cumplir este reglamento.

A continuación, se enlistan algunos de los riesgos de carácter internacional:

1. Riesgos biológicos, químicos o radionucleares en su origen o fuente.

2. Enfermedades potencialmente transmisibles a través de:

Estos eventos ejemplifican que la comunicación continua para el Reglamento Sanitario Internacional con otros países resulta un elemento valioso para que se puedan implementar medidas oportunas que mitiguen la propagación de enfermedades de manera internacional (Villa et ál., 2011, p. 197).

Uno de los principales retos que enfrenta un sistema de vigilancia epidemiológica es que la información producida posea la mejor calidad para obtener el impacto deseado en la población de riesgo. Dentro de los principales alimentadores de datos, se encuentran los médicos (generales o especialistas) y las enfermeras, iniciando así los procesos de registro y notificación de casos de interés epidemiológico.

Con frecuencia se detectan problemas en la operación de los sistemas de vigilancia, entre ellos se encuentran el registro inadecuado de los casos y la ausencia de notificación de éstos. Dichos fenómenos son más comunes entre el personal que no es incentivado y capacitado con periodicidad con respecto a la vigilancia epidemiológica (Villa et ál., 2011, p. 199).

Al estar en formación como personal del área de salud, es indispensable que identifiques los tipos, la metodología y los distintos procesos que conforman la vigilancia epidemiológica, ya que muchas de las decisiones que se tomen con respecto a la salud de la población dependerán de la calidad de la información que se brinde en los distintos niveles de atención.

En nuestro país, la vigilancia epidemiológica es un sistema que se encarga de la vigilancia y control de los daños y riesgos para la salud de la población. El médico desarrolla un papel fundamental en este punto, y es importante que en tu formación médica te familiarices con esta información.

Verifica lo que has aprendido del SINAVE; recuerda que en éste participan de manera coordinada instituciones para llevar a cabo oportuna y uniformemente la vigilancia epidemiológica.

Básicas

Bibliografía

García, J. (2002). Fundamentos para el estudio de un brote epidémico. Revista Mexicana de Pediatría, 69(5), 208-211.

Organización Mundial de la Salud. (2005). Reglamento Sanitario Internacional, p. 5. Ginebra.

Secretaría de Salud. (S. f). Guía de Práctica Clínica. Diagnóstico y tratamiento de tracoma, pp. 2-4.

Villa, A., Moreno, L. y García, G. (2011). Vigilancia epidemiológica. Epidemiologia y Estadística en Salud Pública, pp. 183-200. México: McGraw-Hill.

Sitios electrónicos

Cerda, J. y Valdivia, G. (2007). John Snow, la epidemia de cólera y el nacimiento de la epidemiología moderna. Revista Chilena de Infectología, 24(4). Consultado el 08 de mayo de 2019 de https://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182007000400014

Instituto Nacional de Salud. (2018). Protocolo de vigilancia en salud pública VIH/SIDA [Versión electrónica]. Consultado el 20 de noviembre de 2020 de https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/PRO%20VIH%20sida_.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2005). 58a Asamblea Mundial de la Salud. Consultado el 08 de mayo de 2019 de http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha58-rec1/a58_2005_rec1-sp.pdf

Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. (2020). COVID-19 Glosario sobre brotes y epidemias. Consultado el 19 de noviembre de 2020 de https://www.paho.org/es/file/64120/download?token=Q8Z0Y4r0.

Secretaría de Salud. (2012). Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012 [Versión electrónica]. Diario Oficial de la Federación. Consultado el 08 de mayo de 2019 de http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5288225

Secretaría de Salud. (2020). Vigilancia Centinela-Coronavirus. Consultado el 20 de noviembre de 2020, de https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Vigilancia_Centinela.pdf

Sitios electrónicos

Rodríguez. F., Suárez, M. y Ramos, A. (2015). Canal endémico de enfermedad respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años en una localidad de Bogotá. Revista de Salud Pública. Consultado el 20 de noviembre de 2020 de https://www.scielosp.org/article/rsap/2016.v18n2/263-274/es/

Subsecretaria de Prevención y Protección de la Salud. (2005). Manual metodológico caminando a la Excelencia SINAVE. Consultado el 08 de mayo de 2019 de http://www.rhove.gob.mx/sinave/manualmetodologicosinave2005.pdf

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. (2013-2018). Programa de Acción Específico. Consultado el 08 de mayo de 2019 de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/211946/PAE_2013-2018.pdf

Cómo citar

García, M., Macedo, L., Robles, V., Zepeda, C., Huerta, C. y Ríos, A. (2021). Vigilancia epidemiológica en México. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje. CUAED/Facultad de Medicina-UNAM. (Vínculo)